文 / 现代物流报实习记者 卫小波

7月15日,国家统计局发布了上半年国民经济运行情况,全国经济运行总体平稳,转型升级稳步推进,各省市也在之后陆续公布了上半年本省的经济“半年报”,稳中向好、稳中有进是主旋律。

本报整理了“半年报”中高频关键词,勾勒出地方经济发展着力点。

新质生产力

在“半年报”中,新质生产力对各地的经济贡献普遍较高。福建、海南、四川、湖北等21个省份提出要“加快培育新质生产力”“因地制宜发展新质生产力”。

在福建,得益于新质生产力的发展,上半年全省规模以上高技术制造业增加值同比增长16.8%,多领域增长强劲。同时,福建在数字化智能化应用不断拓展,机器人行业持续发力,上半年服务机器人产品产量增长5倍,工业机器人产品产量增长39.0%,尽管与国内机器人产业头部省市仍存在距离,但福建正经历从“单点突破”到“生态协同”的升级,未来有望在机器人细分领域占据高地。

2025年1月24日,国家地方共建具身智能机器人创新中心研发的“天工”机器人在户外跑道奔跑。

长期以来,河南在新旧动能转换进展等方面面临诸多问题,为破解发展难题培育新动能,将新能源产业集群列为重点打造的七大产业集群之一,纳入“7+28+N”产业链群,积极引入比亚迪等新能源龙头车企入豫。到上半年,河南工业战略性新兴产业增加值增长10.7%,其中新能源汽车产业增长30.5%,产量33.31万辆,同比增长34.9%。目前河南的新能源汽车产量已晋级全国前十,未来还将巩固和增强全省工业经济向新向好运行。

总体来看,各省市加快培育新质生产力取得了阶段性成果,未来新质生产力仍将是高质量发展的重要抓手。

“新三样”出海

“新三样”(光伏发电设备、锂离子电池和新能源汽车),作为我国制造业转型的升级产品,正在加速取代传统外贸出口的“老三样”(服装、家具、家电)。多年来我国对外贸易稳健发展,从“老三样”到“新三样”的产品升级,中国制造向高端产业迈进。

近年来,安徽工业实现历史性跨越,以汽车、光伏设备等支柱产业为基,加速锻造“新三样”在全球的竞争力。上半年安徽外贸规模增长强势,领跑中部地区,货物进出口总额4585.4亿元,同比增长15.2%。在出口商品中,机电产品达2229.1亿元,占全省出口的比重为71.9%,其中锂离子蓄电池、光伏产品、电动汽车“新三样”产品出口371.3亿元,增长67.8%。

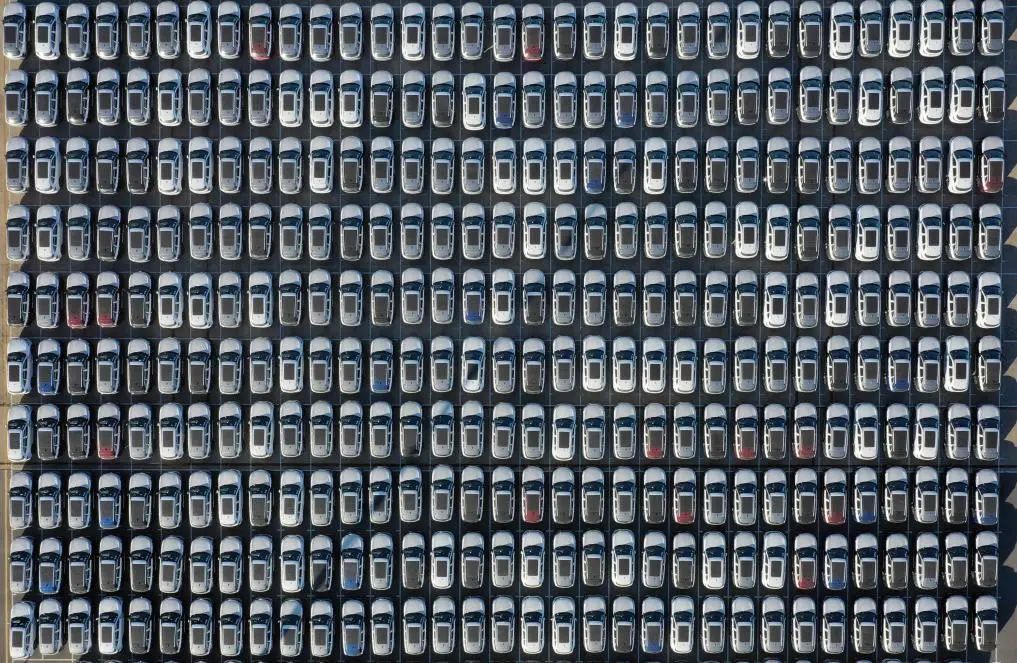

2025年2月25日,等待装船的车辆停靠在天津港环球滚装码头。

上半年陕西外贸态势一路向好,“新三样”出口快速增长,为外贸注入了强大动力。上半年陕西全省进出口总额2445.14亿元,同比增长7.5%,贸易顺差达965.56亿元。陕西外贸总额不仅平稳上升,还持续优化贸易结构。其中,仅机电产品一项同比增长12.4%,已占全省出口总值的85.9%,“新三样”产品出口延续高增态势,同比增长37.8%,其中电动汽车增长1.1倍。作为西北地区的外贸重省,陕西展现出强劲的发展潜力和竞争力,未来还将“新三样”跑出“更多样”。

供给侧结构性改革

2025年供给侧结构性改革在在延续“三去一降一补”核心任务的基础上,继续向重点领域和关键环节发力。

在产业升级方面,广东作为工业强省和制造强省,在全国工业排名始终名列前茅,但在上半年,广东毅然跳出发展舒适圈,全省固定资产投资同比下降9.7%,工业技术改造投资增长1.8%,其中计算机通信和其它电子设备制造业技改投资增长12.8%;工业技改投资占工业投资比重34.1%,积极探索“创新驱动+实业强省”的发展道路。

长期以来,尽管河北产业发展基础雄厚,但仍面临着“转型掉队”的风险。上半年河北固定资产投资增势较好,同时加快新动能成长,推进产业结构优化,规模以上工业战略性新兴产业增加值增长10.6%,其中,城市轨道交通设备制造和高铁车组制造增长态势喜人,分别取得了73.2%和66.8%的好成绩。规模以上高新技术产业增加值增长8.7%,高技术产业投资增长19.8%,正加速重塑着燕赵大地的产业未来。

上半年各省市纷纷纵深推进供给侧结构性改革,取得丰硕成。黑龙江优化投资结构,吸引民间投资入场;云南则大力抓好项目谋划储备、招商引资和落地建设……站在新起点上,改革正从“规模去旧”深化拓展至“机制立新”,完成发展动能转换的关键一跃。

扩大内需

在“半年报”中,扩大内需也成为了高频词汇。

在这些报告中,31个省市都将“两重”“两新”作为撬动消费市场的重要支点。以辽宁和青海两地为例,在辽宁,家用电器和音像器材类零售额同比增长79.3%,家具类零售额增长62.1%,通讯器材类零售额增长45.1%;而在青海,家用电器和音像器材类、可穿戴智能设备、通讯器材类、新能源汽车商品零售额分别增长40.8%、1.9倍、4.9%、51.1%。自政策实施以来,各省市消费市场回升向好,大规模设备更新和消费品以旧换新,有效激发了内需潜力。

《河北省2025年家电以旧换新实施细则》。该细则自2025年1月1日起实施,将持续一整年。

此外,各地还结合自身实际,推出了一系列针对性强的消费提振专项活动。北京明确提出“全方位扩大内需”的目标,并从多个维度发力增强居民消费能力:一方面聚焦中低收入群体增收,通过完善收入分配机制夯实消费基础;另一方面稳步提高退休人员基本养老金,同步上调城乡居民基础养老金与医保财政补助标准,从保障民生入手释放消费潜力。

而河南则围绕“释放消费潜能”构建组合拳:在收入端,着力推动中低收入群体增收减负,健全劳动者工资正常增长机制,从源头激活消费动力;在供给端,通过提升消费品品质、积极培育“首发”经济等多元消费形态,以丰富供给牵引消费升级,形成供需两端协同发力的良好格局。

微博

微博

微信

微信

视频号

视频号